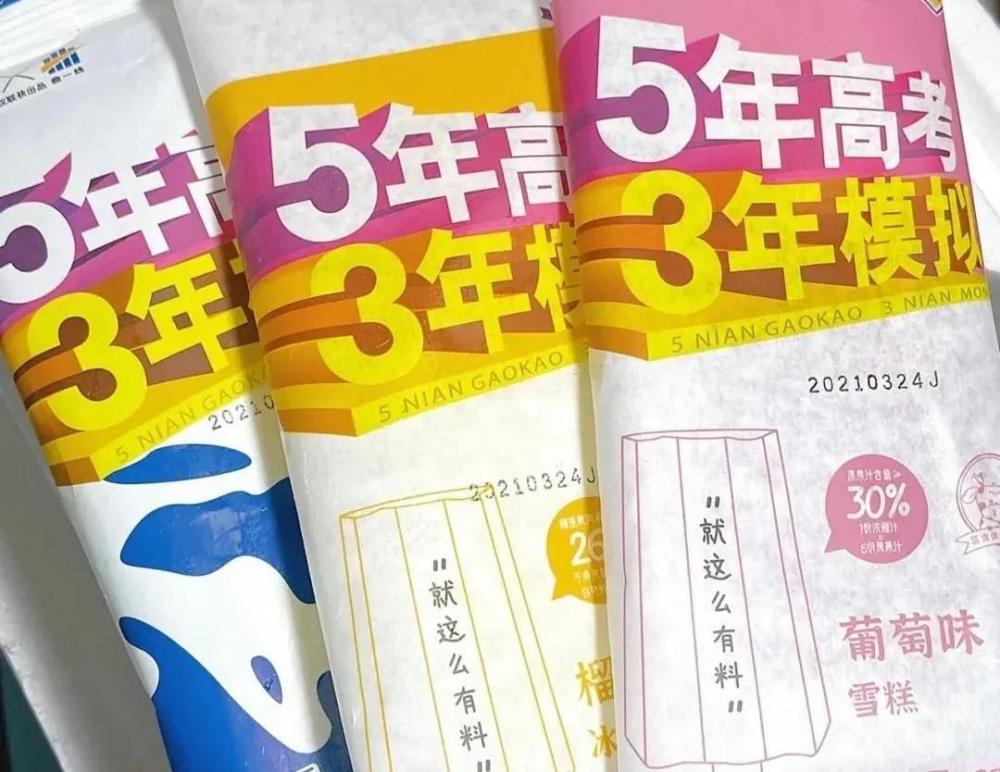

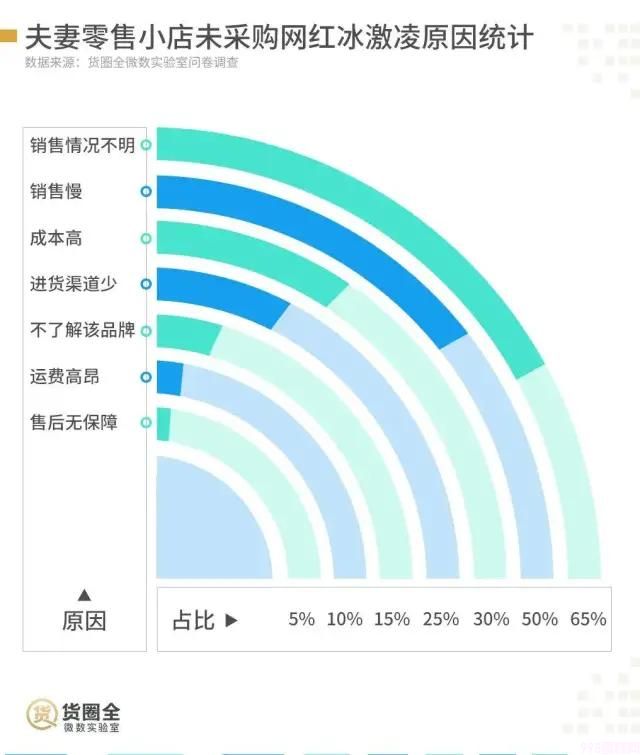

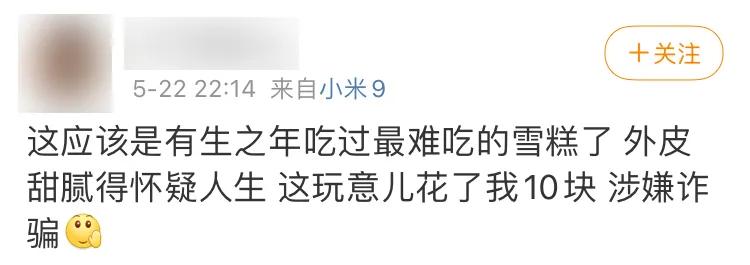

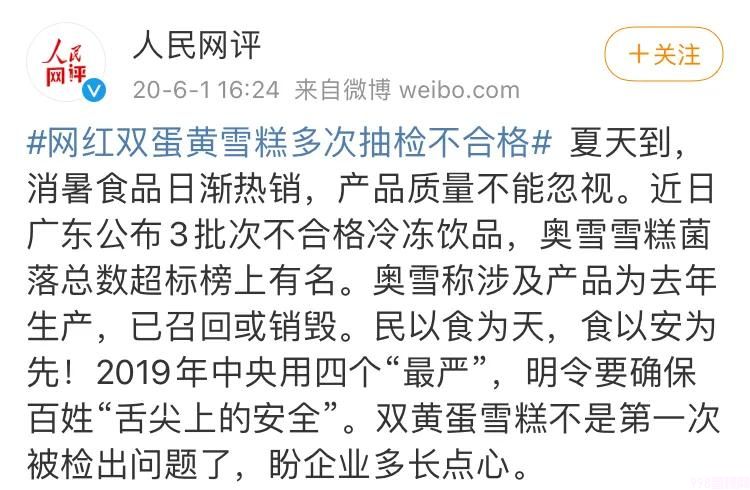

雪糕,怎么越来越贵、越来越难吃了? 答案很简单,很多雪糕卖的已经不是口味,也不再需要“回头客”了。 促使许多人购买网红雪糕的,更多的是铺天盖地的宣传、对猎奇口味的好奇、被新颖概念吸引,以及“大家都在吃,我必须尝尝”的跟风。 每人尝一次,带来的销售额就已经十分可观。 比如,各种旅游景点的文创类雪糕爆火之后,去那里旅游却没吃特色雪糕,简直相当于白去一趟。 所以不难理解,为什么会有那么多人,在樱花初绽的三月,瑟瑟发抖地站在北京的料峭春寒里,吃下一口樱花雪糕。 购买、拍照、发朋友圈一条龙之后,很大概率不会再吃第二次。 除了遍地开花的文创雪糕之外,雪糕还开始和各种各样的品牌联名,跨界圈粉。 如果觉得和食品=联名,还算是中规中矩,那你肯定不知道和酒类联名的“断片”雪糕:酒精度数高达五十多度。 更让人迷惑的,是和教辅资料、手机等品类的联名,把品牌名字印在包装上,做几个不痛不痒的口味。 随意中带着一丝糊弄,糊弄中不难看出“想红”的心。 如果说,之前的雪糕比的是谁更好吃,现在的雪糕,比的就是谁更能吸睛。 用奇葩的口味博热度和眼球,只是许多雪糕的流量密码。 真正提到吃,网红品牌还是不得不向传统口味低头。 据统计,“网红冰淇淋”的口味研发上,巧克力、草莓、香草、牛奶、水果等经典口味仍占据很大份额,远高于小众口味。 毕竟,谁都不想昙花一现、只能活一个夏天。 更何况,看似刷屏、遍地开花的网红雪糕,并没有我们想象的那么火。 一二线城市的便利店和商超之外,全国还有560余万家夫妻零售小店,也就是我们生活中随处可见的小卖部、冷饮店。 数据统计发现,仅有33%的夫妻零售小店采购过网红冰淇淋。 约有83%的店主反映,还是1~3元的雪糕最好卖。 “流量为王”这个定律,怎么在雪糕界行不通呢? 还记得吗?雪糕其实是用来吃的。 无论造型再精美、概念多高端、包装再别致……它终究要被一口一口吃掉,或者化掉。 “贵”,并非网红雪糕根本的问题所在。 两块钱的“随变”、三块五的“四个圈”,对于儿时的我们,同样是一笔“巨款”:得花半天的时间去跟爸妈软磨硬泡,或者辛辛苦苦攒上几天零花钱。 但依旧让人魂牵梦绕。 到了现在,在吃上越来越舍得花钱的年轻人,怎么就不喜欢网红雪糕了? 答案很简单:不好吃,价格和快乐不匹配。 期待和现实的落差之下,难免产生被骗的感觉。 无论社交平台上铺天盖地的“一口快乐起飞”“全网最绝”“好吃到在街上旋转”的广告语多么夺人眼球,吃进嘴里的味道,才是决定雪糕生死的筹码。 如果十几块钱带来的快乐,还不如五毛钱一支的老冰棍,那为什么要买呢? 满足了一时的好奇之后,选择雪糕时最重要的筹码,还是味觉享受。 这或许是为什么,我们越来越怀念儿时的雪糕。 名副其实的绿色心情,绿豆沙一样冰冰凉凉的口感,一口就给你夏日的凉爽心情; 带着脆皮的苦咖啡,是儿时对于“咖啡”的第一印象,不走寻常路的微苦,不知道是多少人心中的白月光; 一支只要五毛钱的小布丁,咬下去奶香浓郁,小巧玲珑的体态,是许多小朋友的首选; 简单纯朴的老冰棍,甜丝丝的白糖水味,扎实的冰块口感,一边被冰到牙疼,一边大呼过瘾…… 比起模仿各地特色的奇葩口味,漂泊在他乡的游子更怀念的,其实还是本土的那些老牌子。 沈阳的小伙伴,比起“东北铁锅炖”雪糕,更愿意跑遍整个城市,找一支正宗的中街冰点,或者礼拜天糯米方糕。 即使它们的包装“丑”到进入豆瓣“丑东西保护协会”小组,但东北雪糕用实际行动告诉你:别整没用的,吃我就完事了。 在广东,没有任何雪糕能抵得过五羊在他们心里的地位:莲花杯、飞鱼脆皮、红绿灯、香芋甜筒。 广东人的童年就是五羊给的。 便利店冰柜没有五羊的城市,就是感觉差点意思。 可惜的是,这些品牌的生存空间正在由于网红雪糕们的上位而越来越狭窄,甚至走向边缘化,在便利店的冰柜里都翻不到。 什么家庭啊? 在越来越多的雪糕试图用独特造型、奇葩口味、跨界联名,吸引消费者时,太多太多的网红雪糕,根本活不到下个夏天。 此外,还有关于质量的担心。 去年爆火的双黄蛋雪糕,“多次抽检不合格”的新闻,让它“过气”之后的处境雪上加霜。 “承包你每个夏天的快乐”“不想仅仅昙花一现”,网红雪糕的这些心愿,很多传统雪糕早在十几年前就早已达成,还被人记到了今天。 因为,在雪糕问题上,这一届年轻人真的不贪心,也不难懂。 我们只是想在花里胡哨的冰柜里,找到一支带来夏日好心情的雪糕。 这就是雪糕存在的全部意义。